<第9回> 杢目金屋収蔵木目金鐔復元研究

代表の髙橋が江戸時代の木目金作品を毎年1点復元研究制作しています。江戸時代の職人がどのように、どのような想いで木目金という技術を用いて作品を制作していたのか。当時の職人の銘が刻まれた刀の鐔と向き合い、その技術、表現の再現を試みることを通して、作者と木目金という技術との関係を解明していきます。

今回は復元研究制作の様子も順にご紹介しながら、みなさまにもその一端を感じていただこうと思います。

今年復元制作しました鐔は江戸時代中後期の作品「銘 豫州枩山住 正阿彌盛章」です。

現在の愛媛県松山に住んでいた伊予正阿弥派の鐔工盛章の手によるものです。この「正阿弥」という名前、木目金をご存知のみなさまにはなじみがおありかと思います。最古の木目金として現存する小柄の作者であり木目金を生み出したとされる「正阿弥伝兵衛」と同じです。金工作家の中で名高い一派の名前でした。室町末期頃に興った金工・鐔工の一派であり、京・伊予・阿波・会津・庄内・秋田など二〇派以上に分派しました。幕末・明治に活躍した「正阿弥勝義」も有名です。

この正阿弥盛章の鐔は刀の鐔の中でも比較的大ぶりな作品となります。鐔の形は障泥形(あおりがた)と呼ばれるもので、上部の横幅より下部がいくぶん幅広に作られた安定した形です。「障泥」とは馬具の一部で、泥よけとして馬の胴にかぶせる革具のことをそう呼び、形が武士にとって身近な形であったため、鐔の形状にも多く用いられたようです。鐔の形は他にも軍配型や木瓜型など様々ありますが、これについてはまたの機会にご紹介したいと思います。

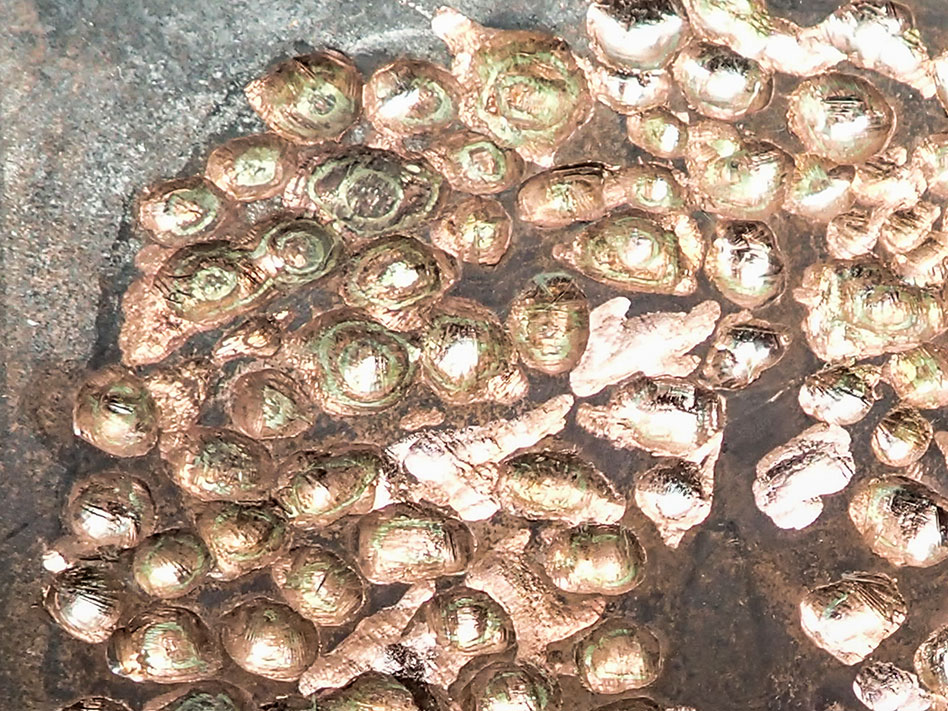

さてこの鐔の木目金の模様を観察していきましょう。鐔一面に広がる複雑な文様。夜の月明かりでしょうか、それとも木漏れ日に照らされているのか、静かにゆらぐ川面に現れる、捉え難く変化する模様を表現しているかのようです。全面に施された大小様々な玉杢と呼ばれる丸い形状と、それらがつながり漂うかのように見える流れ跡が見えます。銅、赤銅、銀による制作により、朱、黒、銀色の織りなす景色は川底の藻や岩肌が透ける水面のようでもあります。

そこには作者が表現したい具体的な景色、イメージがあります。それを表現するために木目金の技術を用いているのであって、木目金は作者の表現の脇役にすぎません。木目金の鐔の歴史を追ってみると、先ほどの正阿弥伝兵衛の小柄や、同じく伊予正阿弥派の盛国作の鐔など、時代が古い頃の方が模様は複雑であり、作者が鐔の中に表現したい情景・世界観のイメージを演出するための技術として木目金を用いていると思われます。

正阿弥伝兵衛の小柄

伊予正阿弥派の盛国作の鐔

時代が下がり江戸時代末期の木目金の鐔においては、比較的その模様が一定のパターンとして制作されています。「猪目形磨地木目金鐔 銘 正隆」の鐔などがそうです。

猪目形磨地木目金鐔 銘 正隆

模様は大変細かく繊細であり高度な技術を要しますが、ひたすらに規則的な彫りを重ねることでパターンとして文様を表現しています。木目金の技術が完全に文様を作る技術として扱われています。効率化や生産性の追求によって画一化へ向かっていったのでしょうか。勿論、美しい文様の表現として木目金の特性が活かされているという点は万人が認めるところでしょう。しかし木目金の技術はさらに深い表現を可能にさせられるのです。

この盛章の作品は明らかに伊予正阿弥派の流れを汲んでいて、一見パターン化している文様のようでいて、そこには作者である盛章が、描こうとする景色を意図して緻密に制

作している跡が見られます。

復元研究制作は、このような鐔の観察を通して作者の意図を感じ取り、想像しながら、その表現したいイメージを同じく眼前に描くことによって、制作作業を進めていきます。

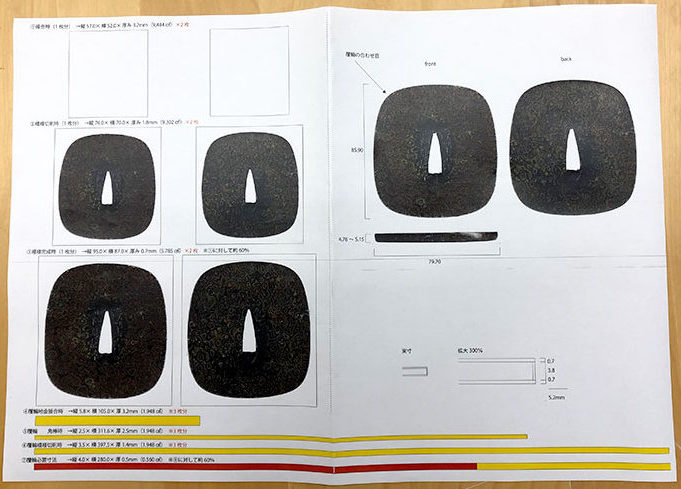

まずは使われている金属の種類を色から判断し、それぞれの金属がどの順番で重ねられているかを調べます。平らな表面に見えている模様を目で追い重なりを分析するのですが、模様を彫り下げては延ばしを繰り返している場合、その順番を正確に解明するのは容易ではありません。次に鐔を計測し、重さや厚みを元に模様を構成する各金属の重ねる枚数やそれぞれの厚みを割り出します。完成品よりも小さい鐔型に模様となる彫りを入れ、最終的に延ばして平らにした時に元の鐔と同じ大きさ、重さ、模様になるようにするための分析です。

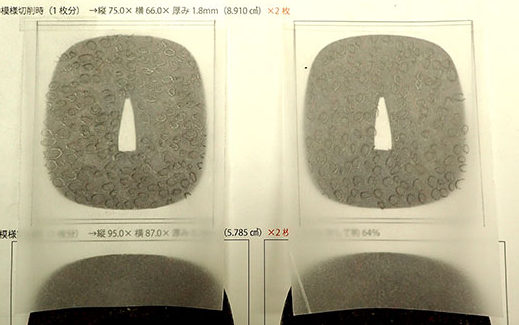

次に実物大の鐔画像を縮小した画像からトレーシングペーパーに模様を写し取り、用意した地金に文様を写し書きします。地金は先ほどの分析から割り出した厚みの金属を重ね、加熱し圧着したものを使用します。

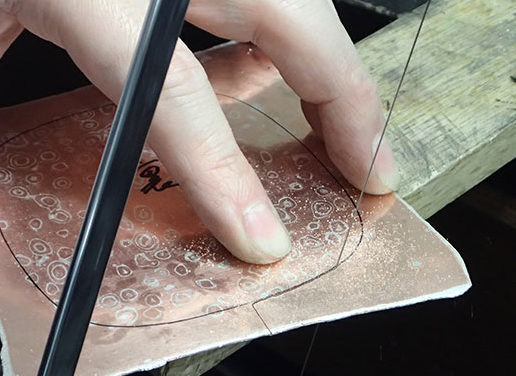

まずは丸い形状から彫ります。模様の大きさ、積層の見え方を元の鐔を良く観察しながら慎重に彫ります。彫る深さや角度によって延ばした時の模様の色、面積が異なるからです。

丸い形状が彫り終わったら、それぞれをつなぐように間を彫り進めます。決して単調な作業などではなく、作者がイメージする景色をそこに描くための素材との対話がそこにあります。この彫りによりそれぞれの模様が複雑につながることで、ゆらゆらと漂う水の流れのそこに見えてきたのではないでしょうか。

彫り終わったら鐔を熱し元の鐔の大きさになるように慎重に延ばす作業を繰り返します。表面を平らにすることで模様の完成です。実物大の鐔の形に切り抜きます。

今回復元した鐔は覆輪と呼ばれる鐔の外周部分も木目金で作られています。細長い形状に積層した地金に同様に模様を彫り、平らに延ばしたものを制作し、鐔の中身となる銅素材に巻き付けます。

鐔の表と裏に木目金を貼りつけ、鐔の形に整え、最後に銘を刻みます。

そして最終的に煮色着色にて色揚げをして完成です。この「煮色着色技法」については、またの機会に詳しくご紹介しますが、硫酸銅等の液体で煮込む前に、今も昔も必ず「大根おろしに漬ける」という作業があります。

決して「おまじない」などではなく、脱脂効果等の科学的な作用があるのですが、実はいまだに完全には解明されていません。

煮色着色します。その時々の素材の状態によりますが数十分煮込みます。時々色の変化を確認しますが、空気に触れないよう慎重に行います。

復元制作を終え、やはり感じるのは作者が木目金の技術を用いて、この鐔の中に、ある種の情景を表現したかったのだということです。無作為に彫られた模様の集成ではなく、作者の眼前にはっきりと浮かぶイメージを木目金の特性を利用して鐔の中に緻密に表現していったのです。